为传承红色基因,赓续红色血脉,切实发挥红色资源思政育人作用,厚植爱党爱国情怀,2022年6月24日上午9时,安徽外国语学院文学与艺术传媒学院赴宣城市泾县党史学习教育团的十名同学在指导老师卜美倩的带领下进入皖南事变烈士陵园开展党史学习教育。

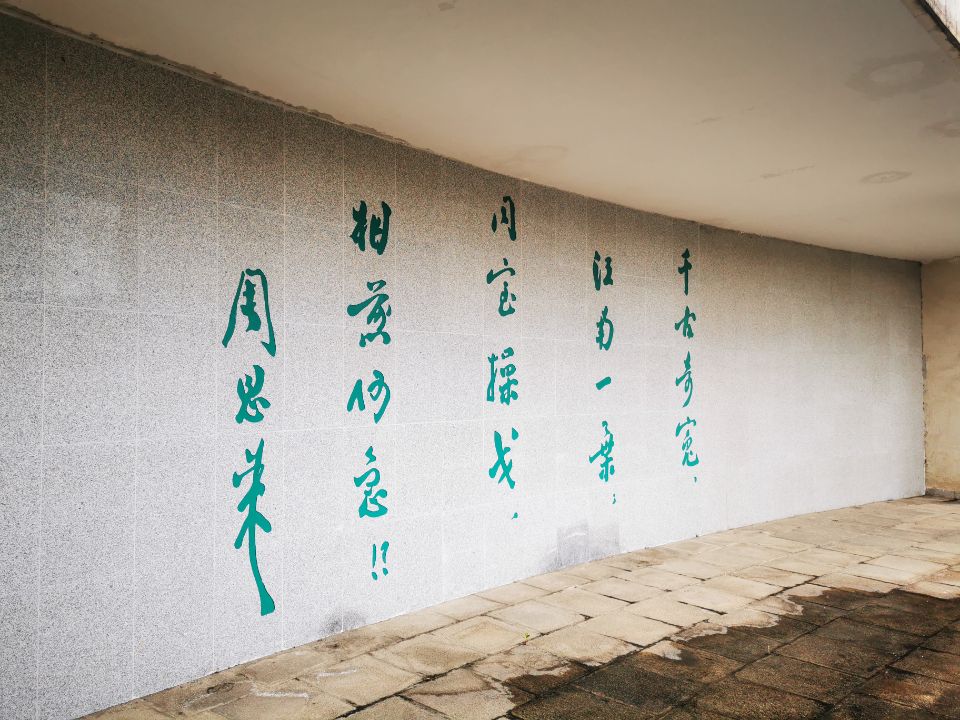

千古奇冤,江南一叶;同室操戈,相煎何急

活动开始前,团队成员通过阅读文献了解到,皖南事变烈士陵园安葬了多名在抗日战争中为争取国共合作、一致抗日而牺牲的烈士。1941年元月,新四军在此惨遭国民党伏击,损失惨重,周恩来痛心疾首,写下“千古奇冤,江南一叶;同室操戈,相煎何急!”的诗句。

团队成员进入陵园后,正对面的挡土墙上镶嵌着叶飞题写的“皖南事变烈士陵园”的字碑,右转是一条九十级阶梯的神道,分为三个层次,喻意当年新四军九千将士分三个队伍东进抗日。爬上阶梯后,到达凭吊广场内,纪念碑位于中轴线上,石碑上镶嵌着邓小平“皖南事变死难烈士永垂不朽”的题词,以简洁巨大的形体象征着先烈们伟大的献身精神。

广场四周纪念廊内分别镌刻着《新四军军歌》、碑记以及周恩来对皖南事变的题词等。除此之外,纪念廊内排列九根不同的石柱,目前只有两根是相对完整的,其余都是高低不同的残缺石柱。其中的寓意为当年新四军9000名士兵从云岭出发进行抗日,反遭国民党阴谋围剿,大部分人遇难不幸牺牲,只有2000名士兵突围出来,就好像仅剩的两根完整的石柱成为国家民族的栋梁。

进入主碑纪念广场。从山顶俯视,主碑纪念广场和外围的花圃组成一个献给烈士们的巨大花圈。从远处眺望,纪念廊和名人题字碑廊的一组组高低错落,形态各异的马头墙簇拥着纪念碑巨大的碑身。马头墙是皖南村落中最常见的民居构件,用它来象征着皖南的山山水水,村村镇镇,寓意先烈们虽然壮烈殉国五十周年了,但他们奋斗不息的革命精神仍然留存在皖南的千家万户,先烈们的光辉业绩将永远成为皖南人民心底的丰碑。

参观完广场,团队成员进入凭吊广场,井然有序的为英雄烈士献花祭拜,用自己的方式表达对烈士们的追忆和崇敬。

祭拜过革命烈士之后,团队成员登上革命烈士纪念塔,纪念塔始建于1976年,塔的正面是毛泽东主席的题词:为人民而死,虽死犹荣。另一面是周恩来总理的题词:为江南死国者致哀。团队成员在塔下瞻仰,肃穆之情油然而生。

红色故里,云岭烽火

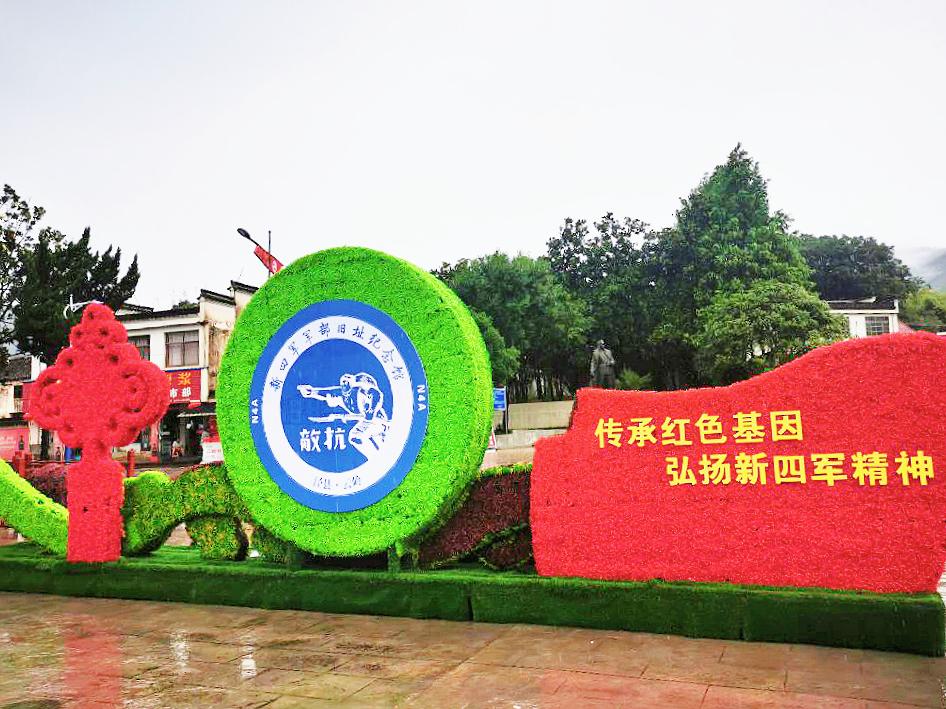

上午11时,团队成员到达此行第二站:新四军军部旧址纪念馆。新四军军部旧址纪念馆由司令部旧址、军礼大礼堂、修械所以及叶挺桥等组成。它是全国首批重点文物单位、全国保存最完整的革命旧址群之一,也是中国近现代八大重要史迹之一。1963年,陈毅元帅敬提“新四军军部旧址纪念馆”馆名。

从陈列馆开始参观,陈列馆中以图片、影片详细展示了新四军军队在皖南遭遇的千古奇冤的经过。从1938年到1941年,新四军队伍在云岭不断发展壮大,由最开始的2000多人发展到最终的9000多人,因此这里也被称为“新四军的摇篮”。1941年,新四军奉命北移,在途经泾县茂林地区,惨遭国民党阴谋围剿,新四军奋起抵抗,英勇抗战;但寡不敌众,约2000人突出重围,大部被俘,失散,一部分人死亡,损失惨重,这就是震惊中外的皖南事变。

在解说员的带领下,团队成员观看了新四军战士同国民党军队的战斗还原影片,由于敌人太过于强大,袁国平等英雄战士壮烈牺牲,项英、周子昆惨遭叛徒出卖,壮烈牺牲。“铁军无敌,军魂不朽”,7分钟的影片,展现了新四军跟党举旗的坚定信念、英勇果敢的钢铁意志、坚韧不拔的顽强作风、众志成城的赤诚团结、相忍为国的博大胸怀、步调一致的自觉纪律。

袁国平曾经说过“如果我们有100发子弹,要用99发射向敌人,最后一发留给自己!”他在生命最后一刻践行了这样的诺言。墙面上大大的“宁做沙场鬼,勿作亡国奴”十个字就是新四军精神生动的体现。

参观完陈列馆后,团队成员前往种墨园,参观革命先辈们居住的地方,大门前方矗立着叶挺军长的塑像,后方便是种墨园,进宅院内,里面是军长叶挺、副军长项英、副参谋长周子昆、秘书长李一氓等人的住所。房屋内设施简单,只有一床一桌,整个种墨园并没有太多的装饰,艰苦朴素。

时光荏苒,回首20世纪的沧桑历史和红色风云,多少先烈为了胜利抛头颅,洒热血,埋骨青山,树立起一座座丰碑在青松翠柏之间。他们的精神可歌可泣、感人肺腑,不断激励着新时代的青年学子们传承弘扬红色基因,赓续伟大革命精神,为实现国家繁荣民族复兴的中国梦而努力奋斗!

(撰稿人:陈骁 卜美倩 审核:满德慧)