为学习贯彻习近平总书记关于文化传承发展的重要讲话精神,坚定文化自信自强,助推乡村振兴落地,感受脱贫攻坚成效,了解并传承家乡的非物质文化遗产,7月16日至18日,安徽外国语学院赴潜山非遗传承促进乡村振兴实践团顺利开展暑期“三下乡”社会实践活动,深入学习非遗文化,参观走访非遗传承地,采访非遗传承人,期许用自身所学为家乡非遗传承与发展做出贡献。

16日上午,实践团成员首先为村民分发非遗纸质版调查问卷并与当地村民相互交谈,从村民的口中了解到,近年来潜山市天柱山人民对于非遗文化的传承与保护意识逐渐增强,通过走访非遗传承地,成员们进一步了解到近年来潜山市非遗发展迅速,这体现了潜山市对非遗文化的传承与保护所做出的不懈努力。

随后,实践团成员们来到了天柱山脚下的糯米封缸酒厂,在封缸酒非遗传承地,实践团成员跟随潜山市封缸酒第四代传承人涂武生一起走进封缸酒酿造技艺传承地,通过现场采访,深入了解封缸酒的制作过程。涂武生寄语,当代青年要发扬青年人不怕吃苦坚守传统技艺,积极主动地继承和发展传统非物质文化遗产,真正让非遗“活”起来。

为更深入了解潜山文化资源,16日下午,实践团队成员来到天柱山进行登山活动,在领略天柱山绝美风光的同时,也了解了天柱山浓郁的历史文化。这次特别的登山之旅给实践团成员三下乡之旅中添上了浓墨重彩的一笔,相信成员们一定会以更加饱满的热情迎接未来的每一次挑战。

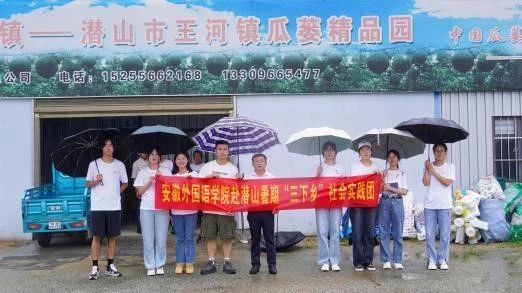

17日上午,实践团队成员来到了潜山市黄泥镇传文瓜蒌籽厂。王河镇作为瓜蒌籽的发源地,自人们种植瓜蒌籽开始,已有近百年历史。因此,瓜蒌籽在潜山人心中的地位,不仅仅是一种当地特产,更是文化的象征。在瓜蒌籽制作技艺传承人王传文的带领下,实践团成员们参观了瓜蒌苗培育室、瓜蒌生长基地,学习了解了瓜蒌籽制作流程,大家纷纷表示收获颇多。

通过对瓜蒌籽制作技艺传承人王传文的采访,团队成员们不仅了解到非遗瓜蒌籽的药用价值和商业价值,也深知在企业管理上瓜蒌籽产业目前遇到的难题以及未来的发展规划。瓜蒌籽产业是一个高投入、高回报、细管理的产业,潜山传文瓜子有限公司也希望在进一步提升瓜蒌籽的生瓜量的同时,加大对瓜蒌籽深加工的探索,提高其利用率,从而进一步带动村民致富,以此来带动地方经济发展,推动乡村振兴。

17日下午,实践团成员来到了五庙乡许家畈弹腔班社,现场参观了弹腔班社,深深感受了中华传统文化的魅力。实践团成员们通过实地走访、与弹腔传承人交流访谈、现场观看等方式对五庙弹腔的历史传承和发展进行深入调研。

通过对非遗传承人许开学老人的采访,同学们感受到了许开学对中华优秀传统文化守正创新的坚守,并且认识到举办非遗“弹腔进校园”“弹腔进社区”等各种活动的重要性。只有让观众越来越年轻化,让更多的人认识弹腔,爱上弹腔,才能让弹腔能够生生不息地传承下去。

18日上午,实践团在非遗传承人唐满结的带领下,参观舒席制作作坊,以现场采访、亲自动手体验的方式深入了解舒席技艺制作流程,在领会手工艺人不怕吃苦、耐心细心匠人精神的同时,也意识到当今非遗手工技艺传承的危机。

随着对王河舒席制作技艺的深入认识,实践团成员们更加强了要帮助传统手工艺者技艺传承的决心,表示当代青年要更加坚定文化自信,让舒席制作技艺走进千家万户,发扬不怕吃苦的匠人精神,坚定逐梦方向,传承文化薪火。

18日下午,实践团成员来到了痘姆古陶基地,通过实地走访、参观烧陶窑洞、痘姆古陶手工艺品等方式了解手工工艺。

通过对痘姆陶展馆负责人的采访,我们参观了近年来古陶比较受欢迎的产品以及获奖专利作品。土培瓦房,古意苍茫;炼泥冶陶,守望信仰,随着对痘姆古陶的深入了解,实践团成员们看到了传统手工艺者对“守艺”的坚守,这也更加坚定了实践团成员们弘扬非遗文化,助力乡村振兴的决心。

在此次暑期“三下乡”社会实践活动中,安外学子进一步提高了民族认同感与自豪感,提升了文化自信,他们将通过本次走访下乡调研的实际情况,以保护和传承潜山市非物质文化遗产为例,为潜山市非遗保护与传承、开发与应用提供新的思路和路径,真正做到把论文写在大地上,担起新时代青年应尽之责任!

文字 | 刘倩 郜琳星

图片 | 潘智伟

编辑 | 庄玉冰

一审 | 章琰 赵阡陌

二审 | 杨然 罗景妍

三审 | 于焱