为引领广大青年学生深入了解中国农村改革发展历程与乡村振兴实践路径,传承和弘扬“小岗精神”,8月13日至15日,国际旅游学院团总支书记陈佳妮和教师甄东东博士带领“桑梓情深,繁荣寻梦”乡村振兴实践团奔赴滁州市凤阳县小岗村,开展暑期“三下乡”实践活动。

追溯改革根源,聆听历史回响

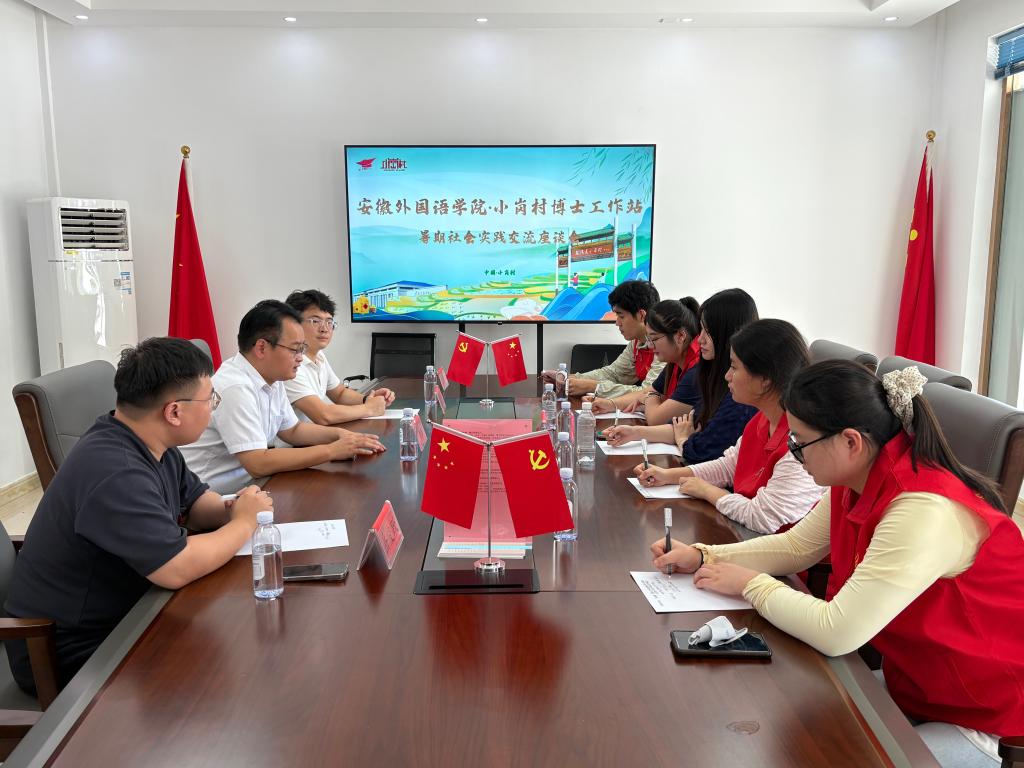

实践团首站抵达小岗村博士工作站,受到农业农村部小岗村培训基地执行主任、小岗村博士工作站站长雷松林的热情接待。雷站长以生动语言和详实资料,系统介绍了凤阳县及小岗村的历史变迁,着重讲述了小岗村近年来的农业转型与发展成就。

时光回溯到40多年前,小岗村贫困交加,村民食不果腹,许多人背井离乡外出乞讨。1978年冬天,18位勇敢的农民在“生死状”上按下红手印,毅然实行包产到户。这一创举不仅让村民首次解决温饱问题,更拉开中国农村改革的宏大序幕。雷站长强调,正是在这场伟大实践中,小岗村孕育出“敢闯敢试、敢为人先”的大包干精神,成为激励一代又一代中国农民奋勇前行的精神丰碑。实践团成员认真聆听、不时记录,对小岗村的改革历史有了更深刻的认识。

对话改革先锋,传承奋斗基因

怀着崇敬之情,实践团成员拜访了小岗村“大包干”带头人之一关友江老人。虽已至耄耋之年,但关老精神矍铄,对当年场景记忆犹新。一场别开生面的“露天座谈会”在小岗村展开,实践团师生围坐在当年领导人亲临小岗村访谈的同一位置,聆听老人追忆那段波澜壮阔的历史以及建设家乡的奋斗故事。

关老感慨:“那时候大家都穷怕了,为了能吃饱饭,哪怕冒着风险也得试一试。”他还亲切鼓励同学们:“如今条件好了,但这种敢闯敢试的精神绝不能丢,希望你们年轻人在学习和生活中也能勇敢创新,积极进取。”实践团成员专注聆听,围绕改革初心与精神传承与关老深入交流。大家纷纷表示,深刻体会到改革成果来之不易,更坚定了传承和弘扬“小岗精神”的决心。

探访电商基地,洞察发展新篇

实践团来到小岗村电商直播基地,深入了解数字经济赋能乡村振兴的实践路径。据工作人员介绍,该基地依托凤阳县农村综合改革试点项目“农产品电商助农孵化工坊”建设而成,总投资500万元。基地坐落于安徽农垦小岗生态农业综合服务中心,拥有直播基地、电商展示馆等功能区,总面积达1000平方米。

基地通过整合特色农产品资源,培育本土直播人才,构建起“线上推广、线下产销”的闭环模式。小岗蒸谷米、精品葡萄、农家酱菜等特色农产品借此走向全国市场,同时,基地还开发了冰箱贴、纪念邮票等文创产品,拓宽了销售渠道,带动村民增收致富,提升了小岗村的品牌影响力。在工作人员指导下,实践团成员积极参与两场直播带货体验活动,向网友热情推介小岗特色产品,亲身感受到数字经济为乡村发展带来的无限机遇与活力。

感悟奉献精神,汲取前行力量

实践团来到沈浩同志先进事迹陈列馆,展馆内丰富详实的展品全面展示了沈浩同志在小岗村扎根奉献、鞠躬尽瘁的奋斗足迹。实践团成员们久久驻足于“村民摁手印挽留沈浩”和沈浩病逝前在村民请愿书上签字的照片复制件前,内心深受震撼。

沈浩同志的感人事迹和崇高精神,如同一座不朽的灯塔,持续激励着更多后来者扎根乡村、无私奉献。成员们纷纷表示,要以沈浩同志为榜样,在今后的学习和生活中,坚守初心,勇担使命,为实现乡村振兴贡献自己的青春力量。

此次小岗村之行,通过历史追忆、现实观察与典型学习相结合的方式,深刻揭示了小岗村作为中国农村改革发源地,“敢闯、敢试、敢为人先”精神的传承与在新时代的发扬光大。实践团成员感慨:“从‘大包干’的生死契约到沈浩书记的扎根奉献,再到如今的科技兴农和直播带货新尝试,小岗村始终在奋斗求变,这是最生动、最深刻的思政课。我们要将实践收获转化为学习和工作的动力,在新时代征程中书写青春华章。”

未来,国际旅游学院将继续组织各类社会实践活动,引导学生走出校园、走进社会,在实践中受教育、长才干、作贡献,为乡村振兴和全面建设社会主义现代化国家注入源源不断的青春力量。(撰稿:李海南;审稿:张华 满德慧)